Бежал ли Александр Керенский в женском платье? Керенский. Переодевался ли он в женское платье? Керенский сбежал

ШЕГАЛЬ Григорий Михайлович (1889-1956) «Бегство Керенского из Гатчины». 1937-1938 гг.Холст, масло. 217 x 259 см.

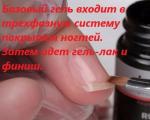

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Учившиеся в советской школе знают, что глава Временного правительства Александр Фёдорович КЕРЕНСКИЙ (1881-1979) во время штурма Зимнего 25 октября 1917 г. бежал из дворца в женском платье. После крушения СССР выяснилось, что это не так.

Выдержка из интервью с Александром Керенским, которое было записано сотрудником Русской секции Radio Canada Александром Андреевичем Ливеном в Нью-Йорке в 1964 году:

В 1966 году с Керенским, жившим в то время в Нью-Йорке встретился журналист Генрих БОРОВИК. Вот отрывок из его рассказа про эту встречу:

«Все мы, например, были уверены, что, когда случилась Октябрьская революция, он бежал из Зимнего дворца в женском платье. Видимо, эта неправда жгла ему сердце и через 50 лет. Поэтому первое, что он сказал мне, было:

- Господин Боровик, ну скажите там, в Москве - есть же у вас умные люди! Ну не бежал я из Зимнего дворца в женском платье!

- Александр Фёдорович, но это же не большевики придумали, - ответил я. - Об этом впервые написал младший брат начальника юнкерской школы, которая должна была оборонять Зимний…

- Да они ж меня все ненавидели и ненавидят! - взорвался Керенский. - Они ж монархисты... Вы знаете, как они меня называли? «Александра Фёдоровна»! Они намекали на то, что я якобы спал на кровати императрицы Александры Фёдоровны. А я, клянусь Богом, там не спал!»

После свержения Временного правительства Керенский оказался в Гатчине, безуспешно пытаясь вместе с генералом Петром Николаевичем КРАСНОВЫМ (1869-1947) организовать сопротивление красным. Из Гатчины ему пришлось бежать. Вот что пишет об этом Краснов в своих мемуарах «На внутреннем фронте»:

«Утром 1 ноября вернулись переговорщики и с ними толпа матросов. Наше перемирие было принято, подписано представителем матросов ДЫБЕНКО, который и сам пожаловал к нам. Громадного роста, красавец-мужчина с вьющимися чёрными кудрями, чёрными усами и юной бородкой, с большими тёмными глазами, белолицый, румяный, заразительно весёлый, сверкающий белыми зубами, с готовой шуткой на смеющемся рте, физически силач, позирующий на благородство, он очаровал в несколько минут не только казаков, но и многих офицеров.

Давайте нам КЕРЕНСКОГО, а мы вам ЛЕНИНА предоставим, хотите ухо на ухо поменяем! - говорил он смеясь. Казаки верили ему. Они пришли ко мне и сказали, что требуют обмена Керенского на Ленина, которого они тут же у дворца повесят.

- Пускай доставят сюда Ленина, тогда и будем говорить, - сказал я казакам и выгнал их от себя. Но около полудня за мной прислал Керенский. Он слыхал об этих разговорах и волновался. Он просил, чтобы казачий караул у его дверей был заменён караулом от юнкеров.

- Ваши казаки предадут меня, - с огорчением сказал Керенский.

- Раньше они предадут меня, - сказал я и приказал снять казачьи посты от дверей квартиры Керенского.

Что-то гнусное творилось кругом. Пахло гадким предательством. Большевистская зараза только тронула казаков, как уже были утеряны ими все понятия права и чести. В три часа дня ко мне ворвался комитет 9-го донского полка с войсковым старшиною Лаврухиным. Казаки истерично требовали немедленной выдачи Керенского, которого они сами под своей охраной отведут в Смольный.

- Ничего ему не будет. Мы волоса на его голове не позволим тронуть. Очевидно, это было требование большевиков.

- Как вам не стыдно, станичники! - сказал я. - Много преступлений вы уже взяли на свою совесть, но предателями казаки никогда не были. Вспомните, как наши деды отвечали царям московским: «С Дона выдачи нет!» Кто бы ни был он, - судить его будет наш русский суд, а не большевики...

- Он сам большевик!

- Это его дело: Но предавать человека, доверившегося нам, неблагородно, и вы этого не сделаете.

- Мы поставим свой караул к нему, чтобы он не убежал. Мы выберем верных людей, которым мы доверяем, - кричали казаки.

- Хорошо, ставьте, - сказал я. Когда они вышли, я прошёл к Керенскому. Я застал его смертельно бледным, в дальней комнате его квартиры. Я рассказал ему, что настало время, когда ему надо уйти. Двор был полон матросами и казаками, но дворец имел и другие выходы. Я указал на то, что часовые стоят только у парадного входа.

- Как ни велика вина ваша перед Россией, - сказал я, - я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь. Выйдя от Керенского, я через надежных казаков устроил так, что караул долго не могли собрать. Когда он явился и пошёл осматривать помещение, Керенского не было. Он бежал».

Павел Ефимович ДЫБЕНКО (1889-1938), в то время командовавший красными отрядами в Гатчине, был тем, кто арестовал генерала Краснова. Показания генерала о исчезновении Керенского Дыбенко цитирует в своих мемуарах «Из недр царского флота к Великому Октябрю» . Причём версии, озвученные Красновым на допросе и в мемуарах, в корне отличаются друг от друга. Арестованный генерал рассказал следующее:

«Около 15 часов [на самом деле - около 11 часов, как это и было доложено мне матросом Трушиным. - П.Д.] 1 ноября меня потребовал верховный главнокомандующий (Керенский). Он был очень взволнован и нервен.

- Генерал, - сказал он, - вы меня предали... Тут ваши казаки определенно говорят, что они меня арестуют и выдадут матросам...

- Да, - отвечал я, - разговоры об этом идут, и я знаю, что сочувствия к вам нигде нет.

- Но и офицеры говорят то же.

- Да, офицеры особенно недовольны вами.

- Что же мне делать? Приходится покончить с собой.

- Если вы честный человек, вы поедете сейчас в Петроград с белым флагом и явитесь в Революционный комитет, где переговорите как глава правительства.

- Да, я это сделаю, генерал.

- Я дам вам охрану и попрошу, чтобы с вами поехал матрос.

- Нет, только не матрос. Вы знаете, что здесь Дыбенко?

- Я не знаю, кто такой Дыбенко.

- Это - мой враг.

- Ну, что же делать? Раз ведете большую игру, то надо и ответ дать.

- Да, только я уеду ночью.

- Зачем? Это будет бегство. Поезжайте спокойно и открыто; чтобы все видели, что вы не бежите.

- Да, хорошо. Только дайте мне конвой надёжный.

- Хорошо. Я пошёл вызвать казака 10-го Донского казачьего полка Русакова и приказал назначить 8 казаков для окарауливания верховного главнокомандующего. Через полчаса пришли казаки и сказали, что Керенского нет, что он бежал. Я поднял тревогу и приказал его отыскать, полагая, что он не мог бежать из Гатчины и скрывается где-либо здесь же».

А вот отрывок из мемуаров Керенского на этот счёт:

«Около 10-ти часов утра меня внезапно будят. Совершенно неожиданное известие: казаки-парламентёры вернулись с матросской делегацией во главе с Дыбенко. Основное условие матросов - безусловная выдача Керенского в распоряжение большевистских властей. - Казаки готовы принять это условие.

Сообщение было достаточно неожиданное. До последней минуты, несмотря на все подозрительные симптомы и мрачные предчувствия, мы не допускали такой низости. Но факт был на лицо.

Оставалось одно - вывести на свежую воду самого Краснова и его штаб. Оставалось выяснить: замешаны ли они сами в предательстве. Посылаю тотчас же за генералом. Приходит - корректный, слишком спокойный. Я спрашиваю - известно ли ему, что происходит сейчас внизу? Прошу объяснить, как он мог допустить присутствие матросов в самом дворце? Как он мог даже не предупредить, не осведомить меня об этом? Краснов с чрезвычайной длительностью стал разъяснять, что это совещание с матросами никакой особой важности не имеет; что он пристально следит через верных людей за всем там происходящим; что он считает даже эти переговоры событием чрезвычайно для нас благоприятным.

Пусть их там говорят, рассуждал он, день пройдёт в разговорах, спросах, а к вечеру положение разъяснится; придёт пехота, и мы переменим тон. А что касается моей выдачи, то ничего подобного он никогда не примет. Я могу быть совершенно спокойным. Но ему кажется, что может было бы полезно, если бы я сам лично, конечно, с хорошим эскортом - он его даст - поехал в Петроград непосредственно договориться с партиями и даже со Смольным. Да, это предприятие очень рискованное, но не следует ли на него решиться во имя спасения государства... Так рассуждал в моём присутствии ген. Краснов. Это было моё последнее свидание с генералом. Нервность, сменившая наружное спокойствие первых минут, бегающие глаза, странная улыбка - всё это не оставляло никаких сомнений. Торг о цене моей головы, происходящий внизу, не был вовсе так безобиден, как мне только что старались его изобразить. Генерал ушёл.

Я рассказал всю правду тем, кто ещё оставался со мной. Как быть? Все мои отношения с 3-м конным корпусом порваны самими казаками. Было бы просто безрассудным считать себя связанным с теми, кто уже изменил. Но выхода не было.

Никаких мер личной охраны я не принимал. Никаких подготовительных действий на случай выезда из Гатчины не делал. Для вооруженной борьбы нас было слишком мало - меньше десятка. Уйти из дворца невозможно - построенное Павлом I в виде замкнутого прямоугольника, здание имело только один выход, уже занятый смешанным караулом из казаков и матросов.

Пока мы рассуждали, как выйти из этого тупика, как выскочить из этой ловушки, явился один из высших служащих Дворца с предложением помощи. По своим служебным обязанностям он знает тайный никому не известный подземный ход, который выходит в парк за стенами этого Дворца-крепости, но чтобы пройти к этому тайнику нужно ждать сумерек. Что же? Если до того времени ничего не случится, мы уйдем из западни этим таинственным путём. Ну, а если... Я прошу моих спутников не терять времени и спасаться поодиночке сейчас же, кто как может.

Что же касается меня лично и моего юного адъютанта, который и в этот час решительно отказался покинуть меня, то свою судьбу мы разрешили очень просто. Мы остаемся здесь в этих комнатах, но живыми предателям не сдадимся. Вот и всё. Пока ворвавшаяся банда матросов с казаками будет искать нас в первых комнатах, мы успеем покончить свои расчёты с жизнью, запершись в самой дальней. Тогда, утром 1-го ноября 1917 г. это решение казалось таким простым, логичным и неизбежным...

Время шло. Мы ждали. Внизу торговались. Вдруг, в третьем часу дня, вбегает тот самый солдат, который утром принёс нам весть о Дыбенко. На нём лица не было. Торг состоялся, - объявил он. Казаки купили свою свободу и право с оружием в руках вернуться домой всего только за одну человеческую голову. Для исполнения принятого решения, т.-е. для моего ареста и выдачи большевикам, вчерашние враги по дружески выбрали смешанную комиссию. Каждую минуту матросы и казаки могли ворваться....

Какова была роль в этом деле самого Краснова? В архиве ставки верховного главнокомандующего должен храниться краткий и красноречивый ответ на этот вопрос. 1-го ноября ген. Духонин получил от Краснова телеграмму: "Приказал арестовать главковерха; он успел скрыться". Те, кто видели тогда ген. Духонина, рассказывают, - что он, получив эту телеграмму, был уверен в том, что приказ об аресте был вызван моим намерением сговориться с большевиками... Соглашение казаков с матросами, казалось, решало вопрос окончательно и делало мое положение безвыходным. Но... случилось поистине чудо.

Я не считаю ещё себя вправе подробно рассказать мой уход из Гатчинского Дворца. Большевики ещё у власти - люди ещё живы... Я ушёл из Дворца за 10 минут до того, как предатели ворвались в мои комнаты. Я ушёл, не зная ещё за минуту, что пойду. Пошёл нелепо переодетый под носом у врагов и предателей. Я ещё шёл по улицам Гатчины, когда началось преследование. Шёл вместе с теми, кто меня спас, но кого я никогда раньше не знал и видел в первый раз в жизни. В эти минуты они проявили выдержку, смелость и самоотвержение незабываемые.

Мои спутники, оставшиеся во Дворце, все спаслись. Одни просто в суматохе, другие вечером потайным ходом - все ушли благополучно из слишком гостеприимного дворца... Когда на автомобиле я мчался по шоссе к Луге, оттуда к Гатчине подходили поезда с долгожданной нами пехотой... судьба умеет иногда хорошо шутить».

Итак, Керенский в своих мемуарах не подтверждает, что Краснов по собственной инициативе предоставил ему полчаса на побег. Его рассказ совпадает с первоначальными показаниями Краснова (после ареста). Почему же казачий генерал на допросе говорил одно, а в мемуарах написал другое? Мемуары Петра Краснова были изданы за границей, и перед белой эмиграцией ему необходимо было показать себя с выгодной стороны. Поэтому он солгал, что не сотрудничал с большевиками и дал возможность Керенскому бежать. К слову, после ареста Краснов под честное слово не бороться с Советской властью был отпущен на Дон, где продолжил антибольшевистскую борьбу, возглавив в марте 1918 года восстание казаков.

Мемуары Керенского опубликовали в России в 1926 году , спустя 9 лет после Октябрьской революции. Миф о том, что он сбежал в женском платье, и не из Гатчины, а из Зимнего дворца, родился позже. Но стоит обратить внимание на фразу «пошёл нелепо переодетый под носом у врагов и предателей». Как именно он был одет, мы узнаем из работы Павла Николаевича МИЛЮКОВА (1859-1943), бывшего министра иностранных дел Временного правительства. В своей работе «Низвержение временного правительства» Милюков ссылается на Краснова, который провёл расследование и установил, что Керенский «ушёл в матросской куртке и синих очках».

Увозил меня полковник за кордон,

Был он бледный, как покойник, миль пардон,

Говорил он всю дорогу о Руси:

- Живы мы и, слава Богу, гран мерси.

- Извините, мсье полковник, чем стареть,

Он ответил:

- Что я, рыжий? Не хочу!

Между прочим, сам Керенский за кордон,

Перебрался в платье женском, миль пардон,

Сбросив женскую одежду и корсет

Мне высказывал надежды тет-а-тет.

- Извините, мсье Керенский, чем стареть

Может лучше за Россию умереть?

Ради чести и престижа, не шучу.

Он смеется:

- Что я, рыжий? Не хочу!

Мы решили перебраться за кордон,

Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон,

Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,

А с блондинкой иль с брюнеткой - всё равно.

Сэ трэ бьян, лучше, кстати, чем стареть,

У красавицы в объятьях умереть,

Надо к счастью быть поближе и к любви,

Не в России, так в Париже,

Се ля ви.

КУКРЫНИКСЫ «Последний выход Керенского». 1957-1958 гг.

В летописи Октябрьской Революции есть одна забавная ветка мифологического характера, которая была растиражирована даже в картинах маститых художников и в кинофильмах. Речь о том, что министр-председатель Керенский сбежал из Зимнего в женском платье. Одна версия гласила, что он утёк из дворца в платье медсестры, вторая - горничной.

Судя по мемуарам, в эмиграции Керенский больше всего обижался именно на это :

[...] По воспоминаниям журналиста Г. Боровика, встречавшегося с Керенским в 1966-м, эта версия «жгла ему сердце и через 50 лет», и первой сказанной им при встрече фразой было: «Господин Боровик, ну скажите там в Москве - есть же у вас умные люди! Ну не бежал я из Зимнего дворца в женском платье!»

В реальности, насколько я помню опубликованные свидетельства, он уехал из Зимнего в машине американского посольства под их же флагом. По одной версии (Керенского), американцы сами дали ему машину для выезда. По версии же посольских американцев, его адьютанты захватили машину и не дали убрать с неё американский флаг. Так он под ним и выехал из Петрограда, для надёжности.

Ниже - три картины с мифологической версией, которые я нашёл.

Первые две больших картины - платья медсестры (эта версия была основной).

Кукрыниксы "Последний выход Керенского" (1957)

Григорий Шегаль "Бегство Керенского" (1938)

И карикатура Бориса Ефимова. Тут платье непонятно какое. Но точно не медсестры.

Если есть ещё художественные версии - дополняйте в комментах:)

История про женское платье закрепилась за Александром Керенским навечно, но бежал ли на самом деле Керенский из Петрограда в женском платье?

В истории русской революции есть моменты и сцены, которые врезаются в память даже тем, кто в данный материал глубоко не погружается - Ленин на броневике, выстрел «Авроры», рабочие, идущие на штурм Зимнего…

В этом ряду есть и такая сцена - глава Временного правительства Александр Керенский бежит из Петрограда в женском платье.

«Я выехал из Петербурга в моей полувоенной форме»

Министр-председатель Всероссийского Временного правительства Александр Федорович Керенский пережил практически всех своих политических единомышленников и оппонентов. Он умер в июне 1970 года, в возрасте 89 лет, в Нью-Йорке.

Практически до последнего дня Керенский боролся с историей про платье, доказывая, что она является выдумкой.

Журналист Генрих Боровик, единственный и представителей советской прессы, который общался с Керенским, рассказывал, что престарелый политик отчаянно убеждал его: «Господин Боровик, ну скажите там в Москве - есть же у вас умные люди! Ну не бежал я из Зимнего дворца в женском платье!»

В интервью сотруднику Русской секции Radio Canada Александру Ливену, которое Керенский дал в 1964 году, он рассказывал следующее: «Когда в ночь на 25-е я пришёл в штаб, там уже больше половины офицеров демонстрировали свои весьма „неприятные“ для Временного правительства чувства. Утром было решено, что я лично поеду навстречу высланным в Петербург войскам. В России говорят, что я бежал в костюме сестры милосердия. Но я выехал из Петербурга в своём открытом автомобиле, в моей полувоенной форме, сидя рядом с моими адъютантами и помощником. Мы приказали шофёру ехать от Петербурга к московской заставе на Царское Село по большим улицам - Морской и другим, где телеграфы и телефоны уже были заняты повстанцами. Мы ехали медленно, и повстанцы так терялись, что отдавали мне честь. И только возле заставы мы были обстреляны. Стреляли в шины - не попали. Мы приехали на остановку в Гатчину, и нам всем показалось что-то не совсем ладное. Я приказал налить бензин, и поехали сразу дальше, а следующий автомобиль, который шёл со мной на большом расстоянии, был обстрелян, и там все были ранены внутри. Вот такая была подлинная картина».

Керенский бежал на автомобиле, отобранном у дипломатов США?

Так как же возникла история о побеге в женском платье?

24 октября Керенский присутствовал на заседании Предпарламента в Петрограде, и требовал принятия резолюции, выражающей полную поддержку действиям Временного правительства. Однако резолюция была принята уклончивая, что министра-председателя не устраивало.

Утром 25 октября Керенский выехал из Петрограда, чтобы встретить войска, идущие с фронта на помощь правительству.

В интервью 1964 года Александр Федорович не упоминает, на каком автомобиле он покидал столицу. А вот в книге «Издалека» он более откровенен: «В момент самого выезда ко мне являются представители английского и, насколько помню, американского посольств с заявлением, что представители союзных держав желали бы, чтобы со мной в дорогу пошел автомобиль под американским флагом».

Посол США в России Дэвид Фрэнсис в книге «Россия из окна американского посольства» вспоминает об этом несколько иначе: «Секретарь Уайтхауз вбежал ко мне в сильном возбуждении и сказал, что за его автомобилем, на котором развевался американский флаг, следовал до его квартиры русский офицер, заявивший, что Керенскому этот автомобиль нужен для поездки на фронт. Уайтхауз и его шурин барон Рамзай отправились с офицером в главный штаб, чтобы проверить источник этого изумительного заявления. Там они нашли Керенского… Все были страшно возбуждены, и царствовал полный хаос. Керенский подтвердил заявление офицера, что ему нужен автомобиль Уайтхауза, чтобы ехать на фронт. Уайтхауз заявил: это мой собственный автомобиль, а у вас (он показал на Зимний дворец, по другую сторону площади) больше тридцати автомобилей ожидают у подъезда. Керенский отвечал: они ночью испорчены, и большевики распоряжаются всеми войсками в Петрограде, за исключением немногих, заявляющих о своем нейтралитете; они отказываются подчиняться моим приказаниям. Уайтхауз и Рамзай, посоветовавшись наспех, пришли к резонному заключению, что, так как автомобиль уже захвачен фактически, они больше противиться не могут. Выйдя из штаба, Уайтхауз вспомнил об американском флаге и, вернувшись, сказал офицеру, просившему об автомобиле, что он должен снять флаг, прежде чем использует автомобиль. Тот возражал, и после некоторых пререканий Уайтхаузу пришлось удовлетвориться протестом против того, чтобы Керенский пользовался флагом…»

«Я преобразился в весьма нелепого матроса»: как глава правительства спасался из Гатчины

Свидетели подтверждают, что Керенский уезжал из Петрограда на машине американского посольства, однако в мужской одежде.

Но переодеваться Керенскому все же пришлось. Добравшись до Гатчины, он обосновался там и попытался собрать силы для реванша. Однако поход на Петроград провалился. 31 октября казаки генерала Краснова заключили перемирие с большевиками. Для переговоров 1 ноября прибыл большевик Павел Дыбенко, который быстро нашел с казаками общий язык. Предложение «поменять Керенского на Ленина», разумеется, прозвучало не всерьез, однако его хватило для того, чтобы насмерть перепугать главу Временного правительства. Он понял, что казаки умирать за него не собираются.

Генерал Краснов в мемуарах писал: «Я пошёл вызвать казака 10-го Донского казачьего полка Русакова и приказал назначить 8 казаков для окарауливания верховного главнокомандующего. Через полчаса пришли казаки и сказали, что Керенского нет, что он бежал. Я поднял тревогу и приказал его отыскать, полагая, что он не мог бежать из Гатчины и скрывается где-либо здесь же».

А вот что сам Керенский писал о своем исчезновении из Гатчины: «Я не считаю ещё себя вправе подробно рассказать мой уход из Гатчинского Дворца. Большевики ещё у власти - люди ещё живы… Я ушёл из Дворца за 10 минут до того, как предатели ворвались в мои комнаты. Я ушёл, не зная ещё за минуту, что пойду. Пошёл нелепо переодетый под носом у врагов и предателей. Я ещё шёл по улицам Гатчины, когда началось преследование. Шёл вместе с теми, кто меня спас, но кого я никогда раньше не знал и видел в первый раз в жизни. В эти минуты они проявили выдержку, смелость и самоотвержение незабываемые».

А во что же переоделся Александр Федорович? Вот его собственные слова: «Я преобразился в весьма нелепого матроса, рукава бушлата которого были коротковаты, мои рыжевато-коричневые штиблеты и краги явно выбивались из стиля. Бескозырка была мне так мала, что едва держалась на макушке. Маскировку завершали огромные шофёрские очки». Такой вид Керенского при побеге подтверждали в воспоминаниях те, кто видел его 1 ноября.

Итак, Керенский действительно переодевался, убегая от большевиков, но не женщину, а в матроса, и не в Петрограде, а в Гатчине.

«Вы знаете, как они меня называли? „Александра Фёдоровна“!»

Любопытно, но рассказ о побеге главы Временного правительства не был придуман большевиками. Первоисточником считается младший брат начальника юнкерской школы, которая должна была оборонять Зимний. Именно с его легкой руки легенда о женском платье ушла в народ.

Ее охотно тиражировали впоследствии как в Советской России, так и в кругах эмиграции. Известный русский адвокат Николай Карабчевский писал: «Поцарствовав недолго в рабочей куртке, во имя углубления революции, и затем в походной форме потешного „главнокомандующего“, он бежал из Зимнего дворца, как утверждали, в платье и в головной косынке сестры милосердия, что при его брито-бесцветной физиономии дало ему возможность благополучно скрыться. В каком костюме он впоследствии удирал от большевиков заграницу, мне в точности не известно».

Даже в спектакле знаменитого Театра на Таганке «Десять дней, которые потрясли мир» в 1970-х «Керенский», убегая, переодевался в медсестру, становясь из «Александра Федоровича» «Александрой Федоровной».

И вот здесь можно нащупать истоки мифа. Дело в том, что летом 1917 года главу Временного правительства стали сравнивать с последней императрицей, которую, как известно, звали Александра Федоровна. Откуда взялось такое сравнение, пояснял сам Керенский в интервью Генриху Боровику: «Да они ж меня все ненавидели и ненавидят! Они ж монархисты… Вы знаете, как они меня называли? „Александра Фёдоровна“! Они намекали на то, что я якобы спал на кровати императрицы Александры Фёдоровны. А я, клянусь Богом, там не спал!»

Почему в это поверили?

Но вряд ли бы в историю про женское платье так охотно поверили бы, если бы речь шла о другом политике. Например, Ленину тоже приписывали побег из Петрограда в Разлив от преследований Временного правительства в женском платье. Эту версию, однако, всерьез никто не принял. Когда же речь шла о Керенском, различные политические силы готовы были поверить во что угодно.

Последний глава Временного правительства во время Февральской революции считался народным трибуном и одним из самых популярных политиков в России. Этот факт и привел его на высший пост. Однако метания Керенского от левых к правым и отсутствие твердой политической линии привели к тому, что к октябрю 1917 года он полностью разбазарил свой политический авторитет. Спасать Временное правительство оказалось некому. В Керенском теперь видели политического фрика, клоуна, которому амплуа «медсестры» подходит идеально.

Избавиться от такой репутации глава Временного правительства при жизни так и не смог. Судя по всему, женское одеяние закрепилось за ним в истории навечно, несмотря ни на какие опровержения.

7 ноября 1917 года в Петрограде произошло вооружённое восстание, организованное усилиями партии большевиков. В тот же вечер был захвачен Зимний дворец, где находилось последнее пристанище Временного правительства. Власть перешла в руки большевиков.

Октябрьская революция стала самым значимым событием в истории СССР, и 7 ноября до самого распада СССР считалось главным праздником советской страны. Столь пристальное внимание к революции породило своеобразную мифологию вокруг этого события: штурм Зимнего, выстрелы "Авроры", переодетый женщиной Керенский, но далеко не все из этих мифов и легенд имеют отношение к реальности. Лайф выяснил, что в истории революции правда, а что - позднейшие мифы и легенды.

Единство партии по поводу восстания

Советская пропаганда достаточно упорно создавала миф о единстве коммунистической партии. Партия - монолит, никаких шатаний в ней не положено. Однако эта практика зародилась только в начале 30-х годов, когда Сталин разгромил внутрипартийные фракции и обновил состав партии. Но в ленинские времена в партии было немало фракций и мнений, зачастую отличавшихся от мнения вождя.

Ни о каком единстве партии по вопросу вооружённого захвата власти не приходится говорить. Поначалу Ленин со своей идеей немедленного вооружённого выступления был в меньшинстве. Члены ЦК были настолько шокированы письмами Ленина о немедленной подготовке революции, что предпочли сжечь их, чтобы не показывать остальным партийным организациям.

Резко против восстания выступали Зиновьев и Каменев, считавшие, что власть можно будет взять мирным путём, колебался даже Троцкий, который выступал за восстание, но считал его преждевременным. Ленину с огромным трудом удалось преодолеть сопротивление ЦК по этому вопросу, ему даже впервые пришлось угрожать выходом из партии, чтобы остальные члены ЦК всё же поддержали его идею о немедленном восстании. Ленину удалось окончательно продавить курс на вооружённое восстание только в начале октября.

Первый блин комом

Советская пропаганда не жалела сил для освещения Октябрьской революции, однако гораздо менее успешную попытку захвата власти, произведённую в июле, старалась оставить в тени. События, ныне известные как Июльское восстание, в советское время позиционировались как "зверский расстрел Временным правительством безоружных демонстрантов".

На самом деле речь шла о первой попытке вооружённого захвата власти. Усилиями наиболее радикальных большевиков были распропагандированы несколько полков петроградского гарнизона, а также матросы Балтийского флота. В назначенный день они должны были соединиться с анархистами в крупную демонстрацию, захватить Таврический дворец и объявить о переходе власти в руки Советов.

В последний момент лидеры большевиков поняли, что выступление организовано слишком слабо и, вероятнее всего, завершится неудачей, но они уже не могли остановить распропагандированную ими и анархистами массу солдат и моряков, которые, прибыв ко дворцу, арестовали министра земледелия эсера Чернова. Однако большая часть петроградского гарнизона оказалась лояльной Временному правительству, прибывшие казаки разогнали демонстрантов, которые после короткой перестрелки разбежались. Ленин и Зиновьев бежали из города, вся большевистская пресса была запрещена, большая часть лидеров партии оказалась под арестом. Вина за неудавшееся выступление была возложена на руководителей Военной организации ЦК РСДРПб, которые курировали партийную работу с солдатами.

Ошибки Июльского восстания были учтены в подготовке Октябрьского. На этот раз была выбрана не тактика массовых демонстраций, а точечные захваты ключевых стратегических пунктов: телеграфы, мосты, вокзалы и т.д.

Штурм Зимнего дворца

В годы Первой мировой войны Зимний дворец был переоборудован под госпиталь для раненых солдат. Летом 1917 года его облюбовало для своих заседаний Временное правительство. Зимний был исключительно символическим центром временной власти и был захвачен в последнюю очередь.

Штурм Зимнего - это, конечно, серьёзное преувеличение позднейшей советской пропаганды, превратившей его в самое значимое символическое событие революции. Полноценного штурма на самом деле не было, а сама ситуация больше напоминала комедию.

С одной стороны, Временное правительство совершенно не позаботилось об обороне. Зимний защищали несколько десятков юнкеров, батальон женщин-ударниц и группа офицеров-инвалидов. Казаки, уже спасшие временную власть в июльские дни, на этот раз не хотели участвовать в обороне, считая Керенского предателем, поскольку он собственноручно выпустил всех арестованных большевиков и раздал им оружие, опасаясь военного переворота со стороны Корнилова. Тем не менее их удалось уговорить прибыть на защиту Зимнего - с условием, что им предоставят пулемёты и броневики. Не дождавшись обещанного, казаки плюнули на режим и ушли из дворца.

Преступная глупость и дезорганизованность дошли до такой степени, что никто даже не позаботился о подвозе боеприпасов и продовольствия, из-за чего защитники Зимнего остались без еды. В связи с этим значительная часть защитников также покинула его накануне штурма. Для броневиков не привезли бензин.

С другой стороны, и сами большевики, вопреки героическим мифам позднего времени, отнюдь не горели желанием штурмовать Зимний даже в столь благоприятных условиях. Большая часть петроградского гарнизона оказалась равнодушной к большевистским призывам и осталась в стороне от событий. Хотя "на бумаге" у большевиков в городе были десятки тысяч человек, в действительности они располагали лишь несколькими сотнями наиболее активных.

Поглазеть на революцию собралось множество зевак и прохожих. Всем хотелось посмотреть, как же происходит свержение власти. Чтобы продемонстрировать свою решительность, обе стороны изредка неприцельно стреляли в направлении друг друга из винтовок.

Обе стороны ждали: защитники - подхода с фронта лояльных войск, которые прогонят смутьянов, большевики - прибытия из Гельсингфорса (Хельсинки) крупного отряда моряков, которые были теми ещё бузотерами и должны были вдохновить нерешительных активистов, собравшихся на площади.

После прибытия моряков холостой выстрел с крейсера "Аврора" (который также должен был послужить средством психологического давления на защитников дворца) послужил началом к штурму, который провалился. Беспорядочная толпа матросов и солдат, бежавших по направлению к воротам, моментально рассеивалась, едва заслышав ответные выстрелы из дворца. Несколько волн атаковавших рассыпалось под несильным огнём обороняющихся.

Столь нелепая атака успокоила защитников дворца, решивших, что они справятся даже своими незначительными силами. Кроме того, из-за хаотичной путаницы (оборонявшимся мучительно не хватало офицеров) большая часть женщин - защитниц Зимнего попала в руки большевиков из-за неудачной вылазки.

После этого Зимний был обстрелян из Петропавловской крепости, однако снаряды попали мимо: по утверждениям большевиков, артиллеристы сознательно промахивались.

В ночь на 8 ноября начался новый штурм. Большевики обнаружили, что оборонявшиеся забыли запереть ворота с обратной стороны дворца. В брешь устремились сотни. Собственно, это и был штурм. Моряки и солдаты толпами врывались в коридоры и помещения Зимнего и разоружали всех, кто подворачивался под руку. Серьёзного сопротивления защитники не оказывали, и через некоторое время весь дворец был заполнен как большевиками, так и просто зеваками, наблюдавшими за историческими событиями и не упустившими случая стянуть какие-нибудь ценности из дворца.

Керенский и женское платье

В советское время был создан и тщательно закреплён государственной пропагандой миф о побеге Керенского из Зимнего дворца (иногда - из Гатчины) в женском платье, под видом медсестры (в другом варианте - горничной). Советскими художниками даже было нарисовано несколько картин на тему переодеваний Керенского в женское платье, которые услужливо размещались в школьных учебниках истории, чтобы получше запечатлеть образ.

Это привело к тому, что и до сих пор огромное количество людей искренне убеждены, что Керенский бежал под видом женщины. Но это не так. Из Зимнего Керенский выехал в своей обычной одежде (френче, ставшем его фирменным символом) на дипломатической машине американского посольства, причём в мемуарах он утверждал, что солдаты узнали его и даже отдали честь. А из Гатчины после неудачной попытки похода на Петроград Керенский бежал, переодевшись матросом.

Также стоит отметить, что даже чисто теоретически переодевание в женщину в тех условиях куда более сомнительно, чем в матроса. Одинокую сестру милосердия или горничную разгулявшиеся матросы вполне могли зажать в углу, тогда как одежда матроса почти гарантировала отсутствие пристального интереса.

Живя в эмиграции, Керенский очень переживал из-за этих бездоказательных утверждений про платье. Когда первому за полвека советскому журналисту удалось встретиться с уже очень старым Керенским, первое, о чём он его попросил: передать всем в Советском Союзе, что он не переодевался в женское платье.

Попытка Керенского вернуть власть

Широко распространено мнение, что Керенский после переворота сразу же бежал из страны, но это не так. В действительности он предпринимал активные попытки вернуть власть в первые дни после свержения. Из Зимнего дворца он бежал в Гатчину, где находились казаки атамана Краснова - последняя военная сила, лояльности которой он мог добиться.

Краснову удалось мобилизовать несколько сотен казаков и юнкеров, общей численностью не более пары тысяч человек. На большее Керенский, предавший армию и ненавидимый всеми военными, не мог рассчитывать, даже попытки Верховного главнокомандующего Духонина выделить Керенскому помощь натолкнулись на открытый саботаж: военные демонстративно отказывались поддержать Керенского и заявляли о нейтралитете.

Отряды Краснова смогли без боя овладеть Гатчиной и Царским Селом, однако большевики уже провели в столице экстренную мобилизацию всех сторонников и располагали гораздо большими силами. Попытки наступления на Пулковском направлении провалились из-за немногочисленности атакующих. Краснов, не получив обещанных Керенским подкреплений от военных, отступил в Гатчину. Большевики вступили с казаками в переговоры, по итогам которых пообещали в обмен на прекращение сопротивления пропустить их на Дон и не включать в состав правительства Ленина и Троцкого, взамен на это казаки соглашались на арест Керенского.

Однако Керенский к тому моменту уже бежал, а большевики очевидно не собирались выполнять большую часть договорённостей. Впрочем, казаков они действительно отпустили.

Керенский некоторое время ещё пытался заручиться поддержкой различных антибольшевистских сил, но никто не горел желанием работать с дискредитировавшим себя диктатором. Сначала Керенского отказались принимать в казачьих землях, потом не допустили в правительство Комуча в Сибири, в итоге он окончательно уехал из России летом 1918 года.

Почему большевикам удалось взять власть

В советские времена на это был один ответ: потому что большевиков поддержал народ. Разумеется, это чисто пропагандистское клише, не имеющее отношения к действительности. Конечно, у большевиков была некоторая поддержка в крупных промышленных городах, но она была и у меньшевиков, и у эсеров, и даже большая, чем у большевиков. Однако ни меньшевики, ни эсеры не ставили своей целью вооружённый захват власти.

В конце сентября - начале октября 1917 года Ленину удалось окончательно продавить в партии курс на немедленное восстание. Силы большевиков были невелики, и, будь на месте Керенского более адекватный руководитель, Октябрьское восстание ждала бы судьба разгромленного Июльского. Тем более что никакого секрета в подготовке вооружённого восстания не было и весь город знал о нём, включая Керенского.

Однако Керенский был настолько влюблён в себя и очарован своей собственной харизмой, что уверовал в свою исключительность и полагал, что, если большевики и попытаются свергнуть его, он с лёгкостью разобьёт их, как он сделал это три месяца назад.

Но он не учёл, что в июле ещё сохранялись какие-то остатки армии, на которые он мог опереться. Однако после того, как он подавил так толком и не начавшийся "мятеж главнокомандующего Корнилова", причём ради этого выпустив из тюрем и вооружив большевиков, он лишился всякой поддержки справа и из центра. Армия фактически прекратила своё существование, она больше никому не подчинялась, а Керенского ненавидели всё ещё оставшиеся в армии офицеры. Казаки также сочли предательством, что Керенский задействовал большевиков против Корнилова, а ведь казаки проливали свою кровь, чтобы подавить их восстание.

Лишившись поддержки справа, Керенский не получил её и слева. Левые силы стремительно радикализовались после корниловского военного выступления в августе, и их уже не удовлетворяла пустая болтовня Керенского.

Сложилась уникальная ситуация, когда власть буквально лежала на земле и взять её мог кто угодно. А то, что её в итоге взяли большевики, свидетельствует о том, что лишь у них было такое принципиальное намерение и была разработана программа захвата власти.